民藝か

NHKのEテレで放送されている「知恵泉」で

柳宗悦が名付けた「民藝」が扱われていた。

柳宗悦によると民藝とは、

「民衆的工芸」であり、

民藝品とは

「一般の民衆が日々の生活に必要とする品」

という意味。

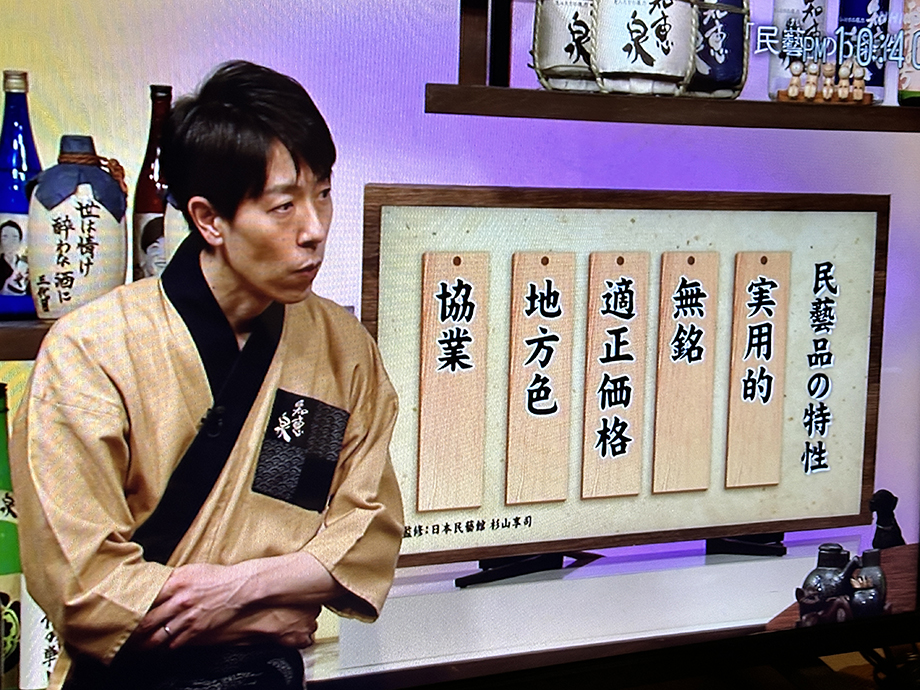

民藝品の特性は

1)実用的であること

2)無銘であること

3)適正価格

4)地方色

5)協業

ということらしい。

民藝品の特性を見てみると、

私が設計している住宅そのものに思えてくる。

というか、この5つのことを念頭に

設計していると言っても良いくらい。

1)の実用的であること

は、日々使いやすい、使い勝手が良いということ。

使いやすいように設計することは大事だ。

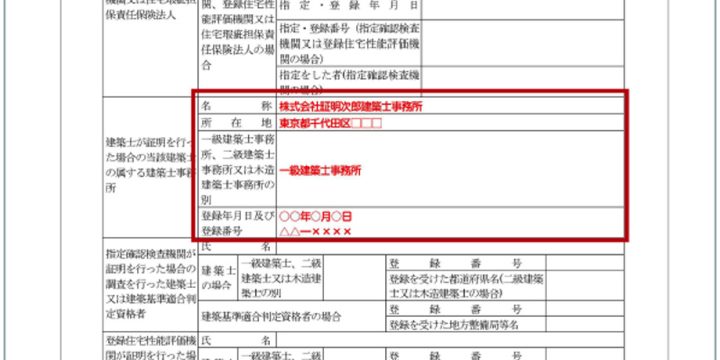

2)の無銘であること

は、匿名的にしているわけではないが、

私の名前を出したところで、それに意味がないことからも

私が設計した住宅は無銘と言って良い。

3)の適正価格

は、いつもそうなるようにプランニングの段階から

実施設計の中でも、適正価格になるように意識している。

適正価格とは、建主にとって都合の良い価格でもないし、

施工業者にとって都合の良い価格でもない。

その労力や材料に見合った価格を言っているのだと思う。

いつもそういった視点で見積書を確認している。

4)の地方色

は、私ならば千葉県の特徴を持った住宅になっているかどうか

ということになるかもしれない。

しかし、住宅の場合は、器や衣服に比べると

もう少しサイズが大きいというか、スケールが大きく、

「日本の気候風土」という視点で見ても良いのではないか。

もちろん、材料は地域材を使うとかそう言った地方色の

捉え方もあるが、もう少し広く見ても良いと思う。

本州まで広げなくとも、関東という範囲で住宅を見た場合、

四季があり、梅雨がある。梅雨から夏場は高温多湿になる。

そんな環境なので、軒を深くし、太陽光をコントロールする。

そんな屋根のつくりなどが、その地域の景色となって

地方色をつくりだすのではないかと思う。

5)の協業

は、住宅は一人ではつくることができない。

設計者が設計し、鳶が基礎をつくり、足場を掛け、

大工が骨組みと造作をする。

左官屋が壁を塗り、建具屋が引戸や障子をつくる。

電気屋や水道屋がいないと住むことができない。

屋根は、私はもっぱら板金なので板金屋が葺く。

そうやって、それぞれの専門職人が協業して

家が出来上がる。

私が設計している住宅は、まさに民藝ではないか。

民藝が良いかどうか、

芸術に比べて劣っているかどうかは

全くわからない。

ただ、私が住宅の設計で意識していることの中には

確実に、ここに挙げられた5つのことが入っている。

設計事務所での家づくり、疑問や不安をお持ちの皆さまへ

どのような考えで設計し、家づくりをしていくかをお話させていただくと同時に、

設計期間や工期、大よその総工費についてご説明させて戴く「事前相談」を行っております。

資料のみのご請求も可能です。